«Русское викторианство»

между политикой и литературой

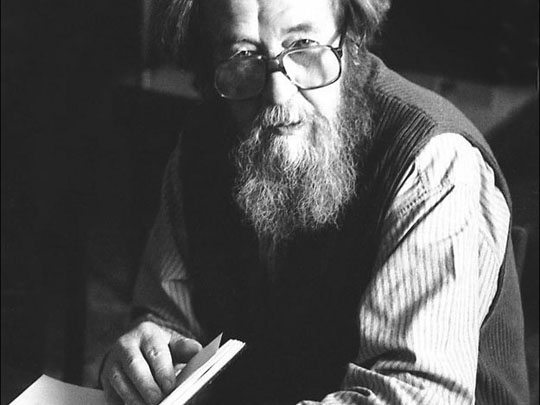

(жизнь и смерть Александра Солженицына)

Глава из книги «Перестройка-2. Опыт повторения»

(Гефтер. 2013. 22 мая. URL: http://gefter.ru/archive/8744)

Каждое поколение — носитель исторической новации. У Бориса Межуева она состоит в детальном анализе отсутствия в позднем СССР «викторианского» человеческого типа, способного стать новым политическим субъектом.

Образцом «русского викторианства» мог бы стать Александр Солженицын. Он был осколком того довоенного, то есть еще не перемолотого войной, но тем не менее разбуженного коллективизацией и индустриализацией поколения, которое уже было способно критически отнестись к советскому строю и психологически было готово к его преодолению. Именно на это поколение делали оправданную ставку русские мыслители первой эмиграции, евразийцы, Бердяев, Франк, кто справедливо считал, что коммунистическая власть, проводя индустриализацию и создавая новый городской класс, сама порождает своего могильщика — нового интеллигента, уже не скорбящего о своем разрыве с народом, органически близкого ему, но который при этом сохраняет критическое отношение к авторитарной власти. К этому поколению помимо Солженицына принадлежали Иван Елагин, Николай Ульянов, Михаил Коряков, Борис Филиппов, Леонид Ржевский — вообще очень многие представители так наз. второй эмиграции, феномена малоисследованного с социокультурной точки зрения.

В отличие от всех этих людей, которых террор 1930-х и война заставили повернуть против советской власти, Солженицын оказался после победы по эту, а не по ту сторону «железного занавеса», но с очень характерным для этого (я называю его «евразийским») поколения набором симпатий и идиосинкразий. Он не мог принять то, какими жертвами СССР выиграл войну, возложив вину за ее ведение на сталинское руководство, и он подобно почти каждому из этого поколения был далек от отождествления коммунизма и России. Отождествления, которое в отличие от того, что думал Солженицын, оказалось не только клеветой или пропагандой по причине того, что коммунизм привел Россию к победе в великой войне. И эта победа осталась в национальной памяти как непреложный факт истории, а все понесенные ради нее жертвы стали забываться спасенными от порабощения потомками.

Но та же война, окончательно уничтожив евразийское поколение как социальную силу, создала новый тип советского человека — человека, внутренне расколотого между слепой покорностью государству и анархической ненавистью к нему. Человека без готовности к внутренней самодисциплине, но с вечным стремлением к быстрой и моментальной радикализации. Солженицын был сам склонен к политическим крайностям, и все же какой-то внутренний демон подсказывал ему, как можно держаться правильной линии, никогда не совершая необратимых политических ошибок.

Солженицын и в самом деле может быть назван «совестью» России, только не в банальном смысле этого слова, но скорее в том, в каком Сократ говорил о своем «демоне». «Демон» никогда не советовал философу, как надо поступать, но всегда оберегал от дурных и неправильных поступков. Солженицын и был таким сократовским «демоном» России. Он призывал «жить не по лжи», но ему почти никогда не удавалось говорить и думать правильно, то есть взвешенно, расчетливо, обдуманно. «Демон» не подсказывал ему точных и политически безукоризненных решений. Его публицистика — компендиум всевозможных заблуждений, начиная от знаменитого призыва в «Письме вождям Советского Союза» отказаться от космоса и признания, что коммунизм уже победил на всей планете, до поддержки Ельцина в 1993 году.

Но тем не менее Солженицын каждый раз почти мистическим путем уходил от Большой лжи, от всех тех соблазнов, которым поддавались почти все честные русские патриоты. Он смог избежать, не сразу, не в первый момент, но рано или поздно, в конце концов, почти всех ловушек оппозиционного русского самосознания — наивного «оттепельного» ленинизма, циничного «системного либерализма», истерического диссидентского радикализма, благодушного консервативного ельцинизма и, наконец, покаянного неосталинизма. Ни одному человеку кроме Солженицына не удавалось раз за разом вылезать из всех ям, куда была способна только занести русского интеллигента трагическая история XX столетия. Почти немыслимым образом он оказался в состоянии пройти узкий проток между двумя основными Сциллами и Харибдами нашего патриотизма, между взглядами, условно говоря, позднего Зиновьева и позднего Буковского, между позициями зараз «все принять» и целиком «все отвергнуть».

Его менее всего можно было бы назвать центристом, ищущим «золотую середину» и стремящимся избегать крайностей. Его вела не аристотелева рассудительность, но какое-то безошибочное чувство нормы, именно русской, только зарождающейся национальной российской нормы. И потому представление о «русском викторианстве» лично оказалось для меня неразрывно связано не с теми или иными часто случайными идеями и оценками, но с самой судьбой покойного русского писателя.

В начале 1970-х он решил предложить системе свою игру, написав по сути единственный серьезный манифест от имени советской оппозиции — «Письмо вождям Советского Союза». Дело даже не в том, что игра была бессмысленна и система немедленно ее отвергла, — дело было в самой готовности предложить власти какую-то альтернативу. Что-то помимо «публиковать всю Ахматову», «выпустить из страны Щаранского» или, если угодно, «дать патриотическим русским людям в полное пользование буфет Союза писателей». Но это как раз и было недопустимо для системы: она не разрешала именно альтернативной игры, будучи готова попускать равнодушие и зубоскальство и даже иногда покровительствовать либеральному резонерству. Но Солженицын попал в ловушку: он предлагал системе программу, которую она частично была готова усвоить и реализовать, но только без всякого присмотра со стороны независимой общественности. И когда писатель понял, что предложил сделку тому зверю, который был готов играть лишь по собственным правилам, он вполне естественно обратился в новую крайность: он стал призывать Запад вооружаться против коммунизма.

Ни в одном другом тексте русской публицистики начиная со времени «ледохода русской мысли» (по выражению М.О. Гершензона) 1830–40-х годов, как в «Письме вождям Советского Союза», не был заявлен столь определенно и недвусмысленно отказ от «внешнего расширения силы» во имя реализации «потребностей внутреннего развития», от расхода ресурсов по поддержанию статуса мировой «сверхдержавы» во имя сохранения «национального ядра», от полноценного участия в «мировой истории» во имя того, что сам автор «Письма» называл «национальным эгоизмом». Автор «Письма» также давал и довольно много дельных советов. Например, он, предвосхитив дискуссию1 начала 1990-х о «переносе столицы», призвал брежневское руководство «перенести центр государственного внимания и центр государственной деятельности (центр расселения, центр поисков молодежи) с далеких континентов, и даже из Европы, и даже с юга нашей страны — на ее Северо-Восток». На Северо-Восток, или, может быть, скорее на Юго-Восток, — поближе к основным транспортным магистралям Западной Сибири, — так или иначе подобное передвижение когда-нибудь обязательно войдет в национальную повестку дня в целях удержания восточных территорий России. В ином случае территориального раскола страны избежать будет практически невозможно.

Однако «Письмо вождям» интересно не только своим национально-обустроительным пафосом (впоследствии переосмысленным и конкретизированным Вадимом Цымбурским в «Острове России» и последующих работах 1990-х), но, скорее, своей историософской составляющей. Солженицын на самом деле ставил не только властителей страны, но и обычных русских читателей перед дилеммой, решить которую тем или иным образом не так легко и сейчас, а в 1970-е годы было тяжело и подавно. Альтернатива, отмеченная Солженицыным, звучит так: мировое господство или обустройство своей страны, а еще более точно — «мировая революция» или «национальная изоляция».

Самое главное для нас сейчас понять, что такая альтернатива в 1970-е годы действительно существовала. С момента «вьетнамского кризиса», совпавшего с общим кризисом капиталистической мир-системы, миропорядок, прочно удерживавшийся Соединенными Штатами все 1950-е годы, начал осыпаться, создавая в различных регионах мира эффект «домино» — последовательного падения авторитарных проамериканских режимов. Вьетнамская катастрофа проявилась для США двояким образом: с одной стороны, успех Северного Вьетнама означал, что процесс национального освобождения, деколонизации, вышел из-под контроля Америки, с другой стороны, размах антивоенного протеста в самих Соединенных Штатах продемонстрировал неготовность населения страны нести жертвы во имя сохранения и укрепления этого контроля. К вьетнамской катастрофе в 1973 году прибавилась еще и ближневосточная: протестуя против вмешательства США в арабо-израильский конфликт, нефтедобывающие страны ввели эмбарго на поставку нефти западным державам. Америка оказалась в ситуации тяжелейшего энергетического кризиса, причем в тот момент, когда европейские союзники начали вести свою собственную игру с СССР, союзником Египта и Сирии.

Не надо было быть великим геополитиком, чтобы уже в 1967 году — после первых неудач США во Вьетнаме и победоносной для Израиля «Шестидневной войны» — понять, что победа в холодной войне не только возможна, но и почти гарантированно достижима, но что ключ к этой победе заключен в одном-единственном, но кардинальном дипломатическом усилии — примирении с маоистским Китаем. Если верить участнику закулисных политических боев того времени Федору Бурлацкому, автору книги «Вожди и советники», заговор против Хрущева в 1964 году был осуществлен в том числе и теми коммунистическими руководителями, кто стремился за счет сдачи ряда идеологических позиций (в первую очередь, пересмотра критики «культа личности» Сталина) достичь нового взаимопонимания с Китаем и симпатизирующими маоизму группировками в Третьем мире. По-видимому, именно эту задачу хотела провести в жизнь так наз. группа А.Н. Шелепина, которая имела реальный шанс прийти к власти в СССР на рубеже 1960–70-х годов.

Бурлацкий полагает, что основная борьба между группой Шелепина и ее противниками, к которым он причисляет в первую очередь себя и других либералов, находившихся в окружении Юрия Андропова, развернулась в самом начале 1965 года во время подготовки написания доклада нового Первого секретаря ЦК КПСС к 20-летию Победы. Шелепинцы подготовили документ, который сам Брежнев иронично назвал «диссертацией». Этот документ содержал полную ревизию прежнего антисталинского курса. В числе программных замечаний данной «диссертации» Бурлацкий выделил в том числе и «возврат к линии на мировую революцию и отказ от принципа мирного существования, как и от формулы мирного перехода к социализму в капиталистических странах; восстановление дружбы с Мао Цзэдуном за счет полных уступок ему в отношении культа личности и общей стратегии “коммунистического движения”»2. Однако, столкнувшись с сопротивлением либералов из ЦК и нежеланием Брежнева делать какие-либо резкие движения во внутренней политике, соратники Шелепина были вынуждены отступить.

В своих воспоминаниях ближайший друг Шелепина бывший глава КГБ Владимир Семичастный назвал утверждение Бурлацкого о существовании каких-то «сталинистских» предложений Шелепина к докладу Брежнева на 20-летие Победы «выдумкой», равно как и «предположение», что команда Шелепина собиралась «поставить на место интеллигенцию». Это «предположение» Семичастный приписывает Бурлацкому и Солженицыну, который действительно писал об ожидании неосталинистского переворота Шелепина в своих мемуарах «Бодался теленок с дубом». В самой первой части своих мемуаров, написанной еще в 1967 году, писатель рассказывал о своей борьбе с представителями «комсомольской группы», которая уже готовится прийти к власти и вернуть прежние сталинские порядки. Пик этой борьбы, по словам будущего автора «Архипелага ГУЛАГ», пришелся на конец лета — начало осени 1965 года: «Я могу только на ощупь судить, какой поворот готовился в нашей стране в августе-сентябре 1965 года. Когда-нибудь доживем же мы до публичной истории, и расскажут нам точно, как это было. Но близко к уверенности можно сказать, что готовился крутой возврат к сталинизму во главе с “железным Шуриком” Шелепиным. Говорят, предложил Шелепин: экономику и управление зажать по-сталински — в этом он, будто бы, спорил с Косыгиным, а что идеологию надо зажать, в этом они не расходились никто. Предлагал Шелепин поклониться Мао Цзе-дуну, признать его правоту: не отсохнет голова, зато будет единство сил. Рассуждали сталинисты, что если не в возврате к Сталину смысл свержения Хрущева — то в чем же?.. и когда же пробовать! …Все шаги, как задумали шелепинцы, остаются неизвестными. Но один шаг они успели сделать: арест Синявского и Даниэля в начале сентября 1965 года (“тысячу интеллигентов” требовали арестовать по Москве подручные Семичастного»3.

Бывший глава КГБ отверг все обвинения в желании вернуть сталинизм и расправиться с интеллигенцией. Однако вместе с этим Семичастный подтверждал наличие у него с Шелепиным мнения о необходимости примирения с Китаем. «…Действительно, мы с Шелепиным считали, что надо примириться с Мао. Мы были против ухудшения отношений с КНР, хотя открыто об этом не заявляли»4. Разумеется, Семичастный здесь не может быть точен: Шелепин и его соратники должны были высказывать точку зрения о необходимости нового сближения с Китаем не только в своем кругу, в ином случае как бы мог узнать о существовании такого геополитического проекта далекий от кремлевских сфер Солженицын.

В отсутствии раскрытых и опубликованных документов трудно говорить наверняка, насколько геополитически продуманной была идея «комсомольской партии» воскресить курс на «мировую революцию» и что вообще они под ней понимали? Однако следует отметить, что обострение борьбы внутри ЦК привело к некоторой спонтанной либерализации культурной жизни в СССР: стало возможным под прикрытием критики маоизма и левого экстремизма осторожно отмежевываться и от марксизма, и от левого революционаризма, и даже от прогрессизма как такового. Культурный консерватизм становился приметой времени. В 1966 году был опубликован в журнале «Москва» роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В том же году братья Стругацкие опубликовали в сборнике одну из частей своего самого консервативного, то есть наполненного сомнениями в нравственной благотворности социального прогресса, произведения — главы о Лесе из повести «Улитка на склоне». Четыре года спустя в Москве вышел знаменитый пятый том «Философской энциклопедии» с вполне благожелательными по отношению к христианской философии статьями Сергея Аверинцева, Ренаты Гальцевой и Ирины Роднянской.

И спустя семь лет после 1965 года Солженицын, вероятно, продолжал еще рассчитывать на то, что на очередном своем «правом повороте» советский режим окажется готов окончательно сбросить ветхие марксистские одежды и превратиться в национальную автократию, программу которой он и попытался очертить в своем «Письме вождям». Как известно, режим ответил писателю вначале глухим молчанием, а потом высылкой за рубеж. И, оказавшись не по своей воле в эмиграции в 1974 году, писатель, видимо, уже сознавал некоторую двусмысленность своего обращения к коммунистическим вождям, которым он предлагал сохранить власть в обмен на целый ряд мировоззренческих социальных преобразований и резкую смену внешнеполитического курса.

В июне 1974 года Солженицын писал Л.К. Чуковской, что нисколько не раскаивается в своем письме. «Я не сдал ни одной пяди, а от них требовал сдачи, это при условии, когда у них вся власть, чего ж еще? …А к кому еще обращаться? Все к западной помощи? Или к народу, на восстание? Первое — всем надоело, второе — морально запрещено. …Вожди — держат в руках мою страну, а стрелять нельзя. Что же делать? Обращаться… Эту ситуацию создали наши отцы, потом и мы — так теперь расхлебывать. Одними пожеланиями демократии — ее не создашь. …А кто ее даст? Взять? — чем?»5 Выкладывая в частной переписке в качестве самооправдания эти сложные политические калькуляции, писатель, наверное, понимал, что его адресат — писательница Лидия Корнеевна Чуковская — едва ли будет в состоянии их воспринять по достоинству. Она видела в Солженицыне отнюдь не политика, но пророка, пробужденный голос русского народа и русской культуры, который должен донести правду, а не найти лучший способ добиться политической победы. И с этой точки зрения «Письмо вождям» выглядело непонятным шагом в сторону от выполнения писателем своей миссии. А Солженицын с его политическим темпераментом пытался объяснить вполне доброжелательно относящейся к нему писательнице, что другого пути, кроме обращения к властям, у людей, желающих что-то поменять в нашем Отечестве, нет. Но если желание перемен все же превосходит все другие стремления, тогда, убеждал он, нужно не только призывать на вождей гнев Господень, но и находить с ними общий язык взаимопонимания. И вот обращение к национальным корням властителей могло оказаться правильным ходом в этой игре.

И чисто теоретически Солженицын не ошибался: обращение коммунистических функционеров к национальным истокам после перестройки оказалось стремительным, особенно в союзных республиках и национальных автономиях. Однако в начале 1970-х сделать ставку на русский национализм, тем более в его изоляционистском изводе, руководство КПСС было еще не готово. Но еще менее была готова принять этот хитрый ход интеллигенция, часть которой вообще отвернулась от политики, а другая часть за неимением лучшего варианта действительно стала полагаться в основном «на западную помощь». Любопытно, что впоследствии в споре с Роем Медведевым Солженицын, как будто позабыв и о своем собственном обращении к властям, и о тех разумных доводах в пользу подобного шага, которые он сам высказывал в переписке с Лидией Чуковской, отвергнет всякую надежду на будущих прогрессивных руководителей послебрежневской эпохи, способных на радикальное реформирование режима. Похоже, что в данном случае писателем говорила обида на людей, которые проигнорировали его обращение. Видимо, той же обидой отчасти можно объяснить и, я думаю, главную тактическую ошибку Солженицына всей его жизни — молчание в первые годы перестройки. Тогда его слово имело еще огромный авторитет на Родине, где он оставался символом надежд на полное преодоление сталинизма. Включившись в общественную жизнь своей страны в 1987–88 году, Солженицын мог бы сыграть свою особую политическую партию и, возможно, оказать более значительное влияние на посткоммунистическую траекторию России, как это в определенном смысле удалось академику Сахарову. Однако Солженицын не мог переступить через свое недоверие к Горбачеву, который своим появлением как будто подтверждал правоту тех оппонентов писателя в конце 1970 х, кто советовал диссидентам не спешить уезжать из страны и дожидаться неизбежной кончины престарелого генсека. Действительно, было очень сложно признаться самому себе, что столь невыгодная с моральной точки зрения позиция («Не спешить, ждать неизбежного, готовиться к будущему»), в конце концов, оказалась самой прозорливой.

Итак, вернемся в начало 1970-х, когда перед независимой русской мыслью стоял совсем другой выбор — выбор, фундаментальный для судьбы коммунистического проекта и истории русской цивилизации в целом. Тогда в случае нового антиимпериалистического единения с Китаем СССР имел все возможности и реальные шансы выиграть холодную войну, покончив, вероятно, не только с американским присутствием в Евразии, но и с капиталистической мир-системой как таковой6. Однако в случае такого рискованного выбора, как правильно показывал Солженицын, Советский Союз наверняка мог столкнуться на следующем шаге истории в вооруженной борьбе с союзным Китаем. Ибо проблема лидерства в коммунистическом лагере, актуальная для всех 1960-х годов, почти неизбежно обострилась бы с новой силой в том случае, если общий противник в лице США оказался бы вытолкнут за океан.

Однако война с Китаем произошла бы уже после того, как Россия вместе со всем мировым коммунизмом отпраздновала победу в Третьей мировой войне. Вопрос Солженицына заключался в том, нужна ли была России эта победа. Союз с брежневскими «реалистами» в этой ситуации представлялся писателю выбором меньшего зла, поскольку большим злом был бы успех тех сил, кто рассчитывал на глобальную победу в борьбе с идеологическим противником, но за счет окончательного истощения сил России. Как пишет Вадим Цымбурский в своем блестящем исследовании геополитики «Письма вождям», «“новый” Солженицын в 1974 г. вырисовывался в попытке диалога с “крайними реалистами”, для себя однозначно поставившими крест на западном коммунизме и видящими опасность все больше в коммунистическом гиганте Азии. Оставшимися при “взбесившейся” идеологии, теряющей метатехнологическую применимость»7. Цымбурский обращает внимание на геополитический «реализм» брежневской партии, который особенно ярко проявился в период 1968 года, когда власти СССР проигнорировали «парижский бунт» студентов и профсоюзов, не обнаружив в нем никакого исторического шанса для продвижения коммунизма в Западной Европе. СССР представлялось гораздо более важным удержать полный контроль над «восточным блоком» даже ценой неизбежного затухания «новой левой волны» на Западе.

Солженицын с присущим ему острым историческим чутьем очень ясно указал на связь между марксистским интернационализмом и имперским экспансионизмом: одно явление в русской истории оказывается тесно спаянным с другим. Стремление к участию в жизни Европы и всего мира, в том числе и посредством вовлечения в вооруженные конфликты на чужой территории, в конце концов, делает неизбежным обращение к «коммунистической идеологии», которая, как признает автор «Письма» в своих воспоминаниях, «на самом деле… оправдала себя как великолепное оружие для завоевания мира».

Однако и мировой революции оказывается нужна империя как послушный автомат для осуществления социалистических предначертаний. Все, к чему стремится Солженицын в «Письме вождям», — это дать возможность вирусу «мировой революции» перейти из тела России в тело другого государства — коммунистического Китая, оставив этому гиганту разрушительную для национального ядра страны миссию «всеобщего освобождения народов»8.

Несколько отвлекаясь от основной темы, любопытно было бы сравнить пафос Солженицына и ранних евразийцев: при видимой близости здесь обнаруживается непроходимая пропасть. Солженицын, так же как и евразийцы, доказывает, что западный марксизм неорганичен для русской культуры. В определенной мере следуя евразийцам, Солженицын считает возможным временное сохранение авторитарного строя в освободившейся от коммунистической идеологии России. А политический идеал Солженицына (ставка на «авторитаризм» — лишь уступка реальности) вообще сильно напоминает идеократию Николая Трубецкого, только с элементами «низовой демократии», излюбленного автором «Красного Колеса» «местного самоуправления»: «Конечно, высоко желанна была бы демократия с большим общим объемом ценностей, принятых всеми состязателями». И тем не менее, разница перекрывает сходство: для Солженицына именно марксистская идеология заставляет Россию участвовать в ненужной для ее национальных интересов глобальной антиимпериалистической борьбе — по мнению Трубецкого, марксизм, напротив, отрывает Россию от Востока и, привязывая идейными путами к западной цивилизации, сковывает ей руки в общем с колониальными народами противостоянии романо-германскому шовинизму.

Участие в «мировой революции», по мнению Солженицына, высасывало силы из коренной России, потому что в ее славу народ должен был жертвовать не только миллионами жизней своих сограждан. Он вынужден был положить на алтарь «мировой революции» загубленное коллективизацией сельское хозяйство, разоренную деревню, пространство Центральной России, обезлюдевшее в результате массовой миграции в крупные города, благосостояние населения и, самое главное, национальную религию и культуру.

Но ведь и в самом деле, в середине 1970-х казалось, что Запад находится в глубоком моральном кризисе, а коммунизм наступает — наступает в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии, в Африке. Солженицын никогда не задавался вопросом: почему история опровергла трагические пророчества «Гарвардской речи». Но он вовремя понял, что новая мобилизация Запада и его видимая победа не сулит ни миру, ни России, ни самому Западу ничего хорошего. Автор «Гарвардской речи» 1978 года вполне бы мог подписаться под речью Мюнхенской. Проблема не в том, что автор «Архипелага» подобно Зиновьеву осознал свои заблуждения и решил, что целился в коммунизм, а попал в Россию. Проблема более серьезна: правота одной речи ни в малой степени не отменяла истину другой, Солженицын 2007 года не подвергал сомнению Солженицына 1978 го. Наступающая Америка «нулевых» XXI века не исключала отступающую семидесятых XX века. В каком-то смысле Америка (и весь Запад вместе с ней) так и продолжает наступать и отступать в одно и то же время.

В конце 1990-х вернувшийся в России, тепло принятый и почти обласканный ельцинским режимом Солженицын совершает новый политический разворот, отказывается от премии, пожалованной первым Президентом РФ, пишет обличительную книгу о ельцинской России, берется за на тот момент еще вполне табуированный еврейский вопрос. Он каждый раз оказывается вне приятной и уважаемой компании, поскольку все подобные компании образуются вблизи тех самых ухабов и рытвин, выбраться из которых Солженицыну позволял его неусыпный «демон». Трудно было предположить, что успехи путинского государственного строительства, сколь скромными они бы ни были, поддержит человек со столь антигосударственным прошлым, и столь же уникально, что, встретив с сочувствием факт укрепления государства, Солженицын не начал вещать с придыханием о Красном проекте, загубленном безграмотным Никитой Хрущевым и предателем Горбачевым.

В литературных произведениях Солженицына по-моему самое удачное — положительные образы, образы русских людей, здоровых особым русским здоровьем, выделяющихся своим умением не сломаться и не расслабиться: это Нержин в «Круге первом», Костоглотов в «Раковом корпусе», Столыпин в «Красном Колесе». Люди, знающие, как надо. Точнее, всегда желающие это знать.

Советская интеллигенция ужасно боялась нового Ленина, и потому упрямая вера Солженицына в собственную правоту ее пугала: «наши плюралисты» не признавали «пророков в своем Отечестве», не хотели «вождей и героев» и потому… в конце концов согласились на Ельцина. Страна как будто утратила своих Нержиных, Столыпиных и Солженицыных — людей дела, а не слов, воли, а не рефлексии, людей ясной этической и религиозной позиции, людей нового национального проекта, людей еще не сформировавшегося как идеология и проигравшего свою первую битву «русского викторианства».

Одним из тех мыслителей, кто не принимал Солженицына как пророка и учителя жизни, как человека, который вопреки завету Александра Галича все-таки «знает, как надо», был скончавшийся в феврале 2013 года философ и публицист Григорий Соломонович Померанц. «Дьявол начинается с пены на губах ангела» — это высказывание Григория Померанца после его кончины процитировали многие его друзья и ученики.

С уходом Померанца завершилась одна из линий русской религиозной философии — та самая традиция высокого религиозно-культурного синтеза, начало которой положили мистики эпохи Александра I и которая нашла свое блестящее продолжение в мистике Даниила Андреева и публицистике Георгия Федотова. Напомню, что именно Андреев и Федотов наряду с митрополитом Антонием (Блумом) были любимейшими авторами покойного мыслителя. У первого из них он почерпнул любовь к Востоку, у второго — способность с равной долей понимания относиться и к социализму, и к либерализму, и даже к консерватизму. Этого широкого, всеобъемлющего понимания Померанцу не хватило у Солженицына, человека, с которым философ спорил на протяжении большей части своей жизни. Казалось бы, его спор с автором «Архипелага» входил в общую линию борьбы с Солженицыным всего лево-западнического направления диссидентского движения, тех, кого раздражала не только идеологизированная религиозность писателя, но и его последовательный антикоммунизм. Померанц как будто был не одинок. Солженицына примерно за одно и то же клеймили в один голос покойные Синявский, Копелев, Ефим Эткинд, ныне здравствующий Александр Янов. И тем не менее в критике именно Померанца был один очень своеобразный и пронзительный момент: он как будто и в самом деле видел в Солженицыне пророка, почти пророка из ветхозаветных времен, пришедшего на Землю, чтобы глаголом жечь сердца людей и выжигать этим глаголом малейший намек на симпатии к большевизму.

Померанц видел и боялся того, что у Солженицына не находится подлинной широты взгляда, чтобы понять: ранние большевики — не подлецы и мерзавцы, а трагически заблудившиеся в истории интеллигенты, своего рода Алеши Карамазовы, пошедшие в революцию, разочаровавшись в Боге и Церкви. Мне кажется, в этом своем простом, бердяевско-достоевском взгляде на ранний большевизм Григорий Соломонович был чисто по-человечески абсолютно прав. Сам Померанц принадлежал к тому сообществу московских интеллигентов, кто добровольцем пошел на фронт и кто в большинстве своем погиб, защищая Москву. Померанц справедливо чувствовал, что безжалостное осуждение Солженицыным всего этого романтического поколения, равно как и наследовавшего ему интеллигентского сословия, хотя и нравственно обосновано, но в то же время односторонне. Получается, что односторонней является сама такая мораль, которая превращает ангелов справедливого возмездия в демонов новых якобы справедливых чисток и трибуналов.

Интеллигенты диссидентской поры обычно доносили свои мысли до читателей эзоповым языком. Померанц писал об Индии, но все его читатели тем не менее понимали, что он пишет о Советском Союзе. Он защищал буддизм как движение сомневающихся, рефлексирующих интеллигентов, одинаково травимых радикалами-аскетами — джайнами и новыми консерваторами — индуистами. И все сведущие в эзоповом языке сознавали, что речь идет о малой группе единомышленников самого Померанца, о первых советских диссидентах, не приемлющих ни большевистской идеократии, ни вполне уже просматривающегося русского православного национализма. И та и другая — и радикально-реформационная, и контрреволюционная — идеология, с точки зрения философа, были беременны насилием, и то и другое движение возглавляли ангелы с роковой пеной на устах.

Померанц был очень популярным политическим писателем перестроечной эпохи. Мы с друзьями зачитывались его частыми статьями в популярных тогда журналах «Искусство кино» и «Человек», очерками о творчестве Тарковского, Синявского, Даниила Андреева, Максимилиана Волошина. Нас очень привлекал его критический и в то же время сочувственный взгляд — такое тацитовское «без гнева и пристрастия». Думаю, он мог бы стать подлинным властителем дум оппозиционной интеллигенции, если бы коммунистический режим в 1991 году в одночасье сменился ну хотя бы тем строем, что мы имеем сегодня, режимом со вполне официальной антизападной риторикой и могучим влиянием клира православной церкви. Однако история сложилась далеко не так линейно. И в течение довольно продолжительного времени ситуацию в стране, во всяком случае в сфере общественного мнения, определяли люди, не похожие ни на Солженицына, ни тем более на Ленина.

А Григорий Померанц, в отличие от многих других русских либералов, был честным и последовательным человеком и мыслителем. Он не сразу и явно не с легким сердцем, но все-таки осудил насилие 1993 года, назвав расстрел парламента проявлением ельцинского «держимордизма». Однако он, по-моему, никогда так и не ответил сам себе на вопрос, как могла поддержать этот «держимордизм» вся колонна совестливых интеллигентов с рассуждениями о Достоевском и «слезинке ребенка»? Как мог именитый и уже покойный писатель вначале призывать СССР отказаться в одностороннем порядке от гарантированного взаимного уничтожения с США (по гуманистическим, разумеется, мотивам), а в 1993 году зубоскалить по поводу забавной фигуры депутата Михаила Челнокова, который весьма смешно выбегал из горящего Белого дома, уворачиваясь от пролетающих пуль? Как плач по слезинке ребенка превращается в садистический хохот? Вот это был тот самый роковой вопрос, на который у Григория Соломоновича, по-моему, не было ответа. Подобный опыт демонического лицемерия — его, мне кажется, очень глубоко и очень искренне осознал в последние 20 лет своей долгой жизни Григорий Соломонович, но он не смог все-таки передать его своим ученикам и потомкам. То есть во всяком случае не смог это сделать с той же публицистической силой, с какой он когда-то обличал гнев пророков и ревность праведников. И только по этой причине из публицистической дуэли с Солженицыным он при всей своей широте взгляда все-таки не вышел победителем.

Солженицын в России оказался между двух огней: почти вся патриотическая оппозиция в эти годы стройными рядами разворачивалась в сторону какого-то варианта неосталинизма, или национал-большевизма. Поздний Зиновьев находил в патриотических кругах гораздо больше понимания, чем поздний Солженицын. По-моему, мало кто всерьез проанализировал последние художественные произведения Александра Солженицына, его «Двучастные рассказы». В этих рассказах многие увидели даже своего рода покаяние за прежнюю критику сталинизма, во всяком случае, видение той эпохи как эпохи больших свершений и надежд на фоне постсоветского развала. И как с внешней стороны еще можно проинтерпретировать в общем те авторские слова о Сталине как о Великом Человеке, от которого получила вся страна Разгон в Будущее? Тем более что завершается рассказ «На изломах» картиной разрушения того завода, строительству которого отдал жизнь Михаил Емцов, герой рассказа «На изломах». И это правда, что взгляд Солженицына на ту эпоху в поздних рассказах стал глубже и острее, но все-таки главное во всем этом позднем цикле — это размышление о судьбе нового и совершенно чуждого самому Солженицыну типа русского человека, которого родила сталинская эпоха. Человека верного, служивого, готового выполнять самые тяжелые поручения власти, но абсолютно не приспособленного к самостоятельной жизни. Такой человек ценой колоссального напряжения выигрывает войну, но всегда проигрывает мирное время. Он способен стать рычагом большого, не им управляемого механизма — и вместе с этим механизмом действительно совершить нужный Разгон, но затем он не может не остановиться в бездействии, чтобы спустить на ветер все ранее накопленное достояние. Солженицын, как можно понять по «Двучастным рассказам», связывал возникновение этой новой личности с подавлением большевиками тамбовского восстания в 1920-е годы, вообще с уничтожением самостоятельного крестьянства. Но, думаю, здесь можно было бы указать и на Большой террор, и на войну, и на последующую политическую демобилизацию уже в брежневские годы городской интеллигенции. И этой политически демобилизованной интеллигенции власть совершенно неожиданно в перестройку предложила начать некое непонятное «движение снизу».

И, поскольку тип «русского викторианца», интеллигента, который отказывает власти в праве учить себя жить, но при этом не отделяет себя от своего народа, от своей политической нации, оказался в общем редкостью в среде демократической интеллигенции, которая была «демократической» в основном на словах, советское «политическое пробуждение» 1987–91 годов стало выражением наивного и подчас безответственного радикализма, которому потом не составило никакого труда обратиться в свою противоположность. И не оказалось рядом таких людей, как Солженицын, кто мог бы помочь демократической общественности принять власть из все более слабеющих рук либеральной номенклатуры так, чтобы страна не погрузилась в хаос и не превратилась в полуколонию. И это было тем более горько, что Александр Исаевич искренне готовился к этому моменту, по его собственным словам, «обвала» коммунистического строя и фактически посвятил все «Узлы» своего «Красного Колеса» задаче упреждения и предотвращения новой революционной катастрофы. Я не стану говорить, насколько «Красное Колесо» явилось литературной удачей писателя, но бесспорно, что как шаг в политической игре «Колесо» провернулось вхолостую. Пожалуй, оно сыграло только одну, причем отрицательную роль: оно отвернуло просвещенного читателя от усвоения опыта российского либерализма. Даже столь любимый Солженицыным Василий Маклаков оказался совершенно не замечен российскими либералами, притом что многие главы «Октября Шестнадцатого» представляют собой просто пересказ идей знаменитого кадетского публициста. Но в целом, в контексте событий перестройки, Солженицын со всем своим антифеврализмом, по-простому говоря, лил воду непонятно на чью мельницу — социалистических охранителей или антикоммунистических революционеров. В итоге, и те и другие просто отвернулись от сложного опыта многогрешного русского либерализма, вместо того чтобы подвергнуть его актуальному политическому осмысления. О Милюкове, Маклакове, Гучкове, Шингареве, не говоря уже о Керенском и Чернове, стало принято говорить с презрением и через запятую, не вдаваясь в подробности. Теперь политических предшественников выбирают в диапазоне даже не между Лениным и Столыпиным, а между Сталиным и Распутиным. Едва ли именно в этом состояла цель автора «Красного Колеса», но ему так и не удалось популяризовать в среде демократической «образованщины» своих положительных героев: Маклакова, Шипова. Со Столыпиным получилось лучше, но лишь по видимости.

И все же большая правда, правда о будущей России, осталась за писателем. Стоит прочертить судьбу Солженицына как вектор, указывающий к какой-то далекой, еще не реализованной цели, чтобы прийти к пониманию, какой национальный проект и в самом деле заповедан Богом России. Поскольку именно верность этой цели и позволила советскому офицеру и узнику ГУЛАГа преодолеть смертельную болезнь, давление системы, насмешки окружающих… и уйти из жизни победителем.

1 См.: Цымбурский В.Л. Зауральский Петербург: альтернатива для российской цивилизации // Бизнес и политика. 1995. № 1. http://www.archipelag.ru/authors/cimbursky/?library=1284

2 См.: Бурлацкий Ф.М. Вожди и советники. О Хрущеве, Андропове и не только о них… М.: изд-во полит. литературы, 1990. С. 284–285.

3 Возникает вопрос, какие имелись у опального писателя источники информации о той борьбе, что совершалась в глубинах аппарата ЦК? Наиболее обоснованным кажется предположение, что самым информированным посредником между писателем и «либералами» в андроповском окружении мог стать хороший знакомый Солженицына будущий диссидент, биолог Жорес Медведев, знакомство с которым писателя состоялось в 1964 году. Его брат, историк Рой Медведев, был хорошо знаком с Федором Бурлацким и, вероятно, также с другими кремлевскими «либералами». Впоследствии Жорес Медведев, который с 1973 года будет жить в Лондоне, разойдется практически со всем советским диссидентским движением как раз в вопросе о судьбе советско-американской «разрядки». Диссиденты во главе с Сахаровым поддержат поход против курса тогдашнего государственного секретаря Генри Киссинджера, который развернет сенатор-демократ Генри Джексон. Публичные выступления Жореса Медведева против Джексона и Сахарова, причем в расчете на американскую аудиторию, приведут к полной потере влияния братьев Медведевых в среде советского оппозиционного движения. Между тем Медведев очень проницательно советовал оппозиционерам не слишком полагаться на помощь американских «ультраправых» (тех, кого впоследствии назвали «неоконами), но выжидать и делать политический расчет на советских руководителей постбрежневской эпохи. Эта точка зрения была поспешно оценена как конформизм и отвергнута практически всеми диссидентами. Окопавшиеся в экспертных центрах «системные либералы» между тем правели еще быстрее, чем диссиденты, и им «демократический социализм» Медведевых представлялся еще менее привлекательной идеологией.

4 См.: Семичастный В. Беспокойное сердце. М.: Вагриус, 2002. С. 389–390.

5 «Открытую почту нам Москва обрубила в оба конца…»: из переписки Александра Солженицына и Лидии Чуковской (1974–1977) // Солженицынские тетради. Материалы и исследования. М.: Русский путь, 2012. Вып. 1. С. 64–65.

6 Вадим Цымбурский в своей статье о Солженицыне, обсуждая шансы геополитического проекта группы Шелепина, высказывал, однако, весьма обоснованные сомнения в его реализуемости: «Однако и план шелепинской группы едва ли мог предохранить коммунистический гроссраум от разрыва: резкий крен влево неизбежно отторгал от геокультурного пространства, контролируемого Советами, традиционные европейские коммунистические силы и, не исключено, некоторые режимы народной демократии, уже принявшие и по-своему пережившие десталинизацию» (см.: Цымбурский В.Л. Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. М.: Российская полит. энциклопедия, 2007. С. 482).

7 Последнее выражение означает, что коммунизм как идеология перестал служить геополитическому успеху советской империи. См.: Цымбурский В.Л. Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. М.: Российская полит. энциклопедия, 2007. С. 482.

8 Об этой миссии еще до прихода к власти большевиков мечтательно рассуждал русский религиозный философ, умеренный либерал кн. Е.Н. Трубецкой, приветствуя намерение России дать свободу Польше как шаг, который дает России моральное право на освобождение Константинополя. Обретение Константинополя, писал в 1915 году правый либерал князь Евгений Трубецкой, мыслимо «лишь как завершение всеобщего освободительного движения народов: только во имя этого всемирного освобождения Россия имеет право венчаться венцом Царьграда». См.: Трубецкой Е.Н. Национальный вопрос, Константинополь и святая София: публичная лекция. М., 1915.

Возврат к списку